みなさんはどんな場面で「盆栽」を見たことがありますか?

日本の式典、料亭など様々な場面で目にする機会があるのではないでしょうか。

盆栽は日本の伝統文化の一つで「生きる芸術」とも呼ばれています。難しそうで高尚なイメージが強い盆栽ですが、近年では若者や外国人にも人気なんです! その魅力を見てみましょう。

盆栽とは

自然の風景を小さな鉢の中に表現し、それを観賞する日本の芸術文化のひとつである「盆栽」。

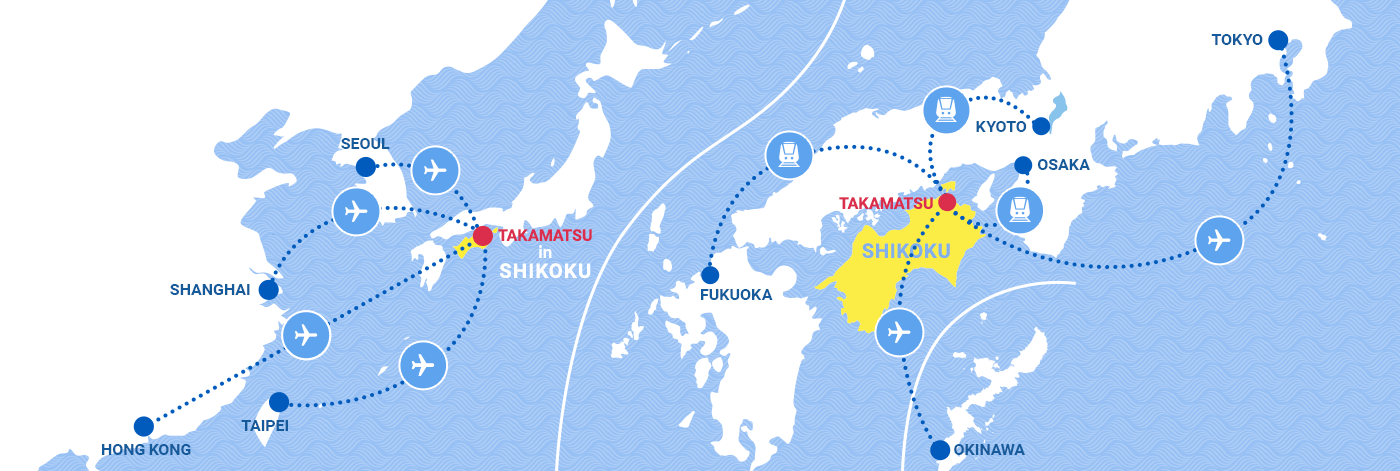

近年では最大の輸出先であるアジア圏をはじめとし、アメリカやヨーロッパなど諸外国でも「生きる芸術」である点が評価され、人気が高まっています。

世界各国の盆栽好きの間では「BONSAI」「KUROMATSU」といった専門用語も日本語の音のまま世界各国で定着しています。

BONSAIの聖地へ

世界中の盆栽好きの間では高松市にある二つのエリアが聖地とされています。

「鬼無(きなし)」と「国分寺(こくぶんじ)」です。

盆栽の中で最もポピュラーな「松盆栽」。高松はその一大生産地で、全国シェアの80%を占めています。

生産は特に高松市の西部にある「鬼無」「国分寺」に集中しており、現在では二つのエリアだけで約60軒もの盆栽園があります。

どちらの地区も降雨量が少なく水はけが良く、松の栽培に適した土壌が広がっています。

こうした商品盆栽の栽培は約200年前、特に明治時代から盛んになり、発祥から今日まで「鬼無」と「国分寺」はお互いに切磋琢磨して技を磨いてきました。

外国の盆栽愛好家の間では「一生に一度は訪れたい」と、神聖視されています。

また、国分寺エリアには盆栽の神様を祀った「盆栽神社」もあります。

山を登った少し入り組んだ場所にあり、神社では特有の神聖な空気を感じることができます。

神社や両エリアにある盆栽園を示したマップも多言語で展開中です。訪れる際は、ぜひ参考にしてみてください。

愛される魅力

鬼無地区にある盆栽園のひとつ「中西珍松園」の五代目園主・中西陽一さんに話を聴くことができました。

いわく、盆栽の魅力はなんといっても「生きている」こと。鉢の中にひとつの凝縮された世界観を創り上げ、それを愛でる楽しさがあります。

「今こうして眺めている間にも、彼らは毎分、毎秒、成長を続けているんだ」と話してくれました。

ここで、世界中の人々を魅了して止まない盆栽の鑑賞ポイントを少しご紹介します。

まだ難しそうで分からない!という方はぜひ参考にしてみてくださいね。

鑑賞ポイントその1:盆栽には前後がある!

幹がスッキリ見える方が前・正面です。

植物は太陽に向かって育つことから、太陽が当たる面を意識して自然な形の樹木を表現しています。

鑑賞ポイントその2:「大きい」=「高価」ではない!

よく勘違いされがちなポイントですが、盆栽は大きいから必ず価値があるわけではありません。樹齢が長いものほど価値があります。

また、ただ単に年月を経ていれば良いわけでもなく、形が変わるとその価値もまた変わります。

一瞬一瞬を楽しめる、究極の芸術と言えるでしょう。

歴史ある作品は一見の価値あり。

なかには樹齢300年を超える先祖代々受け継がれてきた松もあります。

盆栽のひとつひとつに備わるバックグラウンドを想像しながら、心惹かれるものを見つけることが一番の鑑賞のポイントかもしれませんね。

傍らに腰掛け「強い風に吹かれ続けて、この形になったのだろうか」「崖に生えていて一度倒れてしまったのだろうか」など、木々の生涯に人生を重ねながら思いを馳せるだけで、穏やかな時の流れを感じることができます。

盆栽園をたずねて

JR高松駅から電車で約10分のJR鬼無駅で降りると、徒歩数分圏内に盆栽園がたくさん。今回訪ねた中西珍松園さんもその中のひとつです。

盆栽園が点在する様子から「盆栽通り」と名づけられた通りもあります。

盆栽園とは名前のとおり盆栽の栽培に特化した農家のこと。

その園の集中する地域には、大きなブロッコリーのようなものが均等に植えられている独特の景観が見られます。

実はこれ、全部「松」なんです。

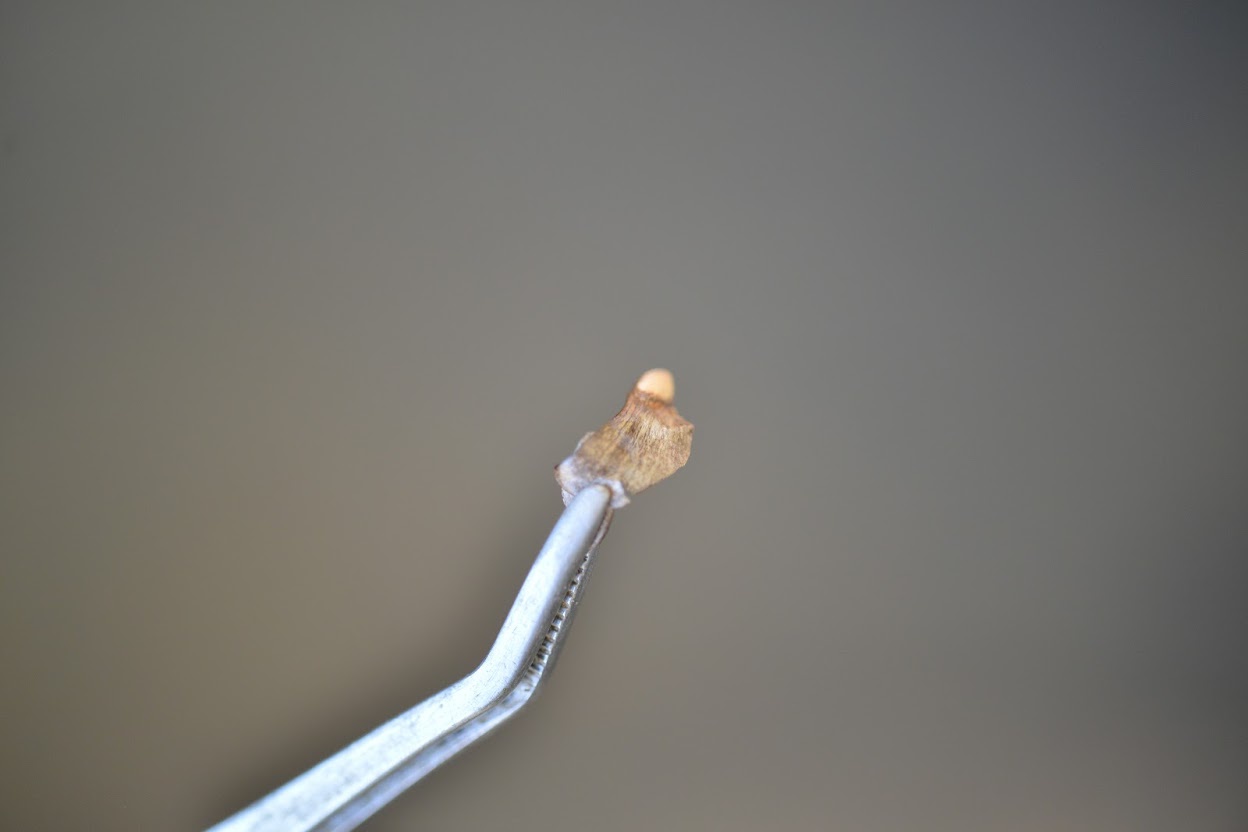

盆栽の苗木を手に入れるには「山採り」と呼ばれる自然の中から木を持ち帰る手法や、松の種から鉢で育てる手法など様々な方法があります。

栽培の様子を目にできるのは、盆栽ファンにはたまらない楽しみです。

中西さんによると、飛び込みで見学に来る人も少なくないとのこと。

高松港に寄港するクルーズ船の乗客たちや、島めぐりを楽しむアート好き、中にはハイヤーを使い聖地を目指してやって来る熱烈なファンもいるそうです。実際にインタビューの最中にも国内外から盆栽園を訪ねて来た方がいました。

国ごとの法律により持ち帰るのは少し難しい盆栽ですが、来園者は圧倒的に外国の方が多く「世界からこんな狭い地域を目指して来てくれるなんて、ありがたい」と笑顔で語ってくれました。

そんな歴史と情緒あふれる盆栽ですが、状況が変わっていく中で、時代に合わせて進化していこうとする動きもあります。

近年目覚ましく発達したインターネットやSNSのおかげで、盆栽に対する需要が世界各国で広がりました。今後その期待にどう応えていくのか、職人の間でしばしば話題に上るそうです。

地元の工芸団体が主体となってワークショップを開いたり、個人で苔玉や寄せ植えの体験教室を設けたり、それぞれで可能性を探っている最中です。

これからの高松盆栽に期待が高まります。

まとめ

日本一小さな県には、世界中の人を惹きつけて止まない芸術文化がありました。

高松を訪れた際はぜひ、少し足を伸ばして盆栽の聖地を訪ねてみてください。小さな鉢で生き続ける自然の世界を感じることで、いつもの景色が少し変わって見えるかもしれません。

2019.7.18