日本100名城にも数えられ、お城好きをひきつける見どころが随所に隠されている高松城。

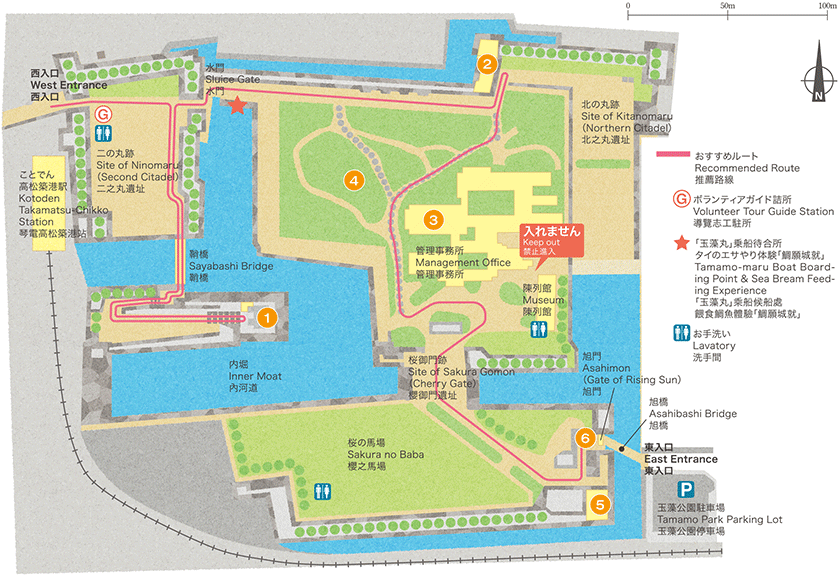

VR画像も交えながら城跡を整備した玉藻公園を見ていきましょう。

高松城 今昔物語

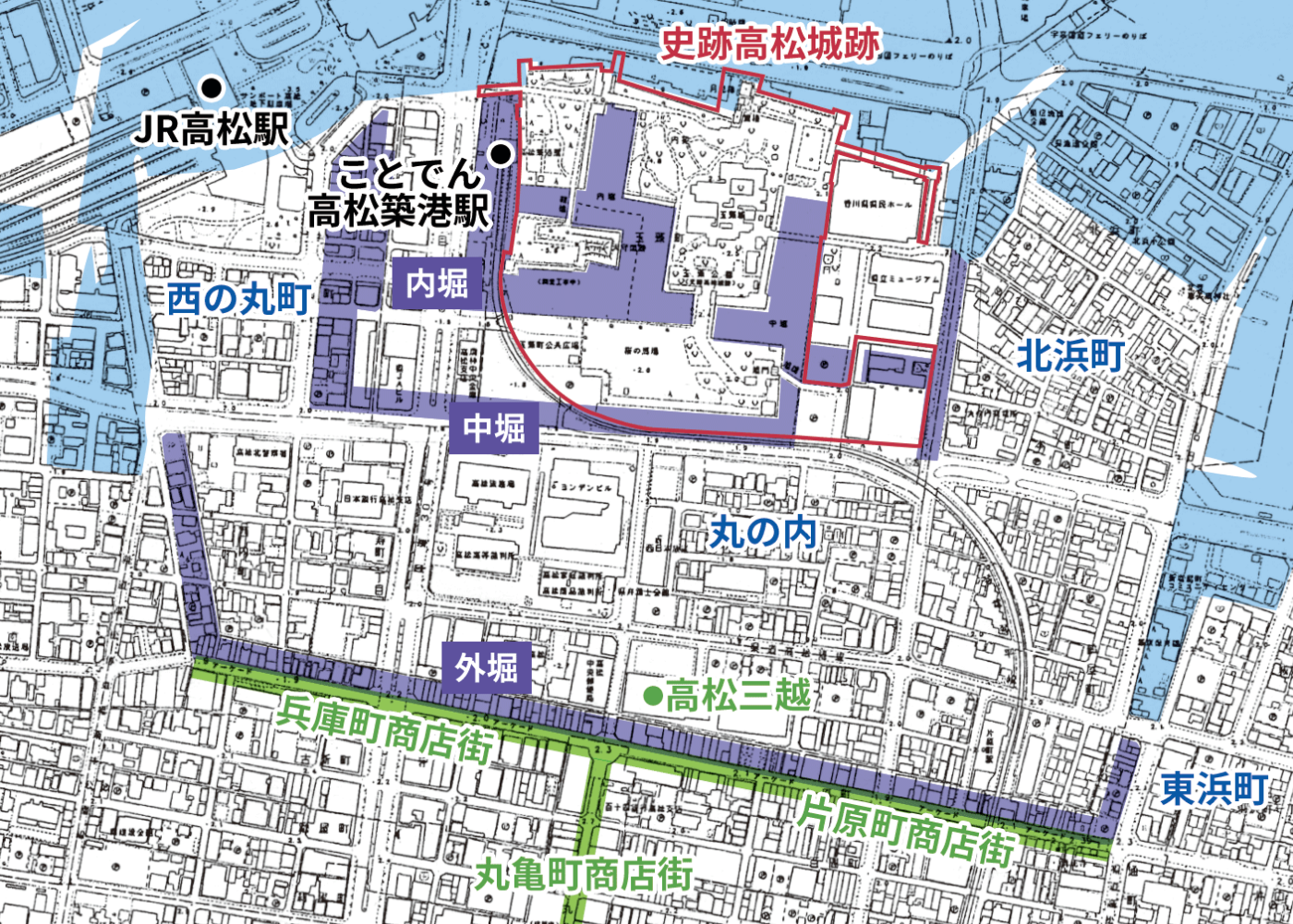

北は瀬戸内海に面し、ほかの三方には内堀、中堀、外堀と3重に堀がめぐらされていた高松城は日本三大水城のひとつ。

海を城の内部に取り込む画期的な設計で、現在も残る内堀と中堀には海水がひきこまれ、タイなどが泳ぐ姿を見ることができます。

▼関連記事はこちら

鯛をお供に殿様・姫様気分で“鯛”願城就の舟あそび | 観光 | エクスペリエンス高松

かつては現在の数倍の敷地をもち、藩主・松平氏11代が居城としてきた高松城。

南は現在アーケードが連なって東西にのびる兵庫町・片原町商店街まで。

東西は、現在のJR高松駅付近や北浜町・東浜町付近までを擁していました。

海が埋め立てられ、市街地化が進み、外堀は完全に姿を消しましたが「西の丸町」「丸の内」など現在も残る地名には城内だった名残が感じられますね。

①天守閣跡

城の中核に建てられる天守は、日本の城の象徴的な建築物で、現在は台座の石垣のみが残ります。

VRで再現した天守がこちら

三重四階、地下一階の構造で、当時は四国で一番、西国でも5本の指に入るほどの大きなものでした。

一般的に天守は倉庫の役割を担うものですが、高松城には神仏が祀られる「諸神の間」があり、一階部分では大般若経会が執り行われる宗教施設でもあったと伝えられています。

天守台の上には展望デッキが設けられ、美しく剪定された松やお堀とつながる瀬戸内海まで眺められます。

デッキには一部張りだした場所が。

実はこちら、真上から石垣を眺められる貴重なスポットなんです。

約1万個もの石が使われている美しい勾配をのぞきこんでみてくださいね。

②月見櫓・水手御門・渡櫓

城内でもっとも海に近い場所に位置する櫓と、海へとつながっていた御門です。

月見櫓(着見櫓)

江戸時代、各藩の藩主は1年ごとに自領と江戸を行き来する参勤交代が幕府によって定められていました。

3重3階の櫓は、藩主が帰ってくる船の到着を望み見たことから名付けられたもの。

そのため「着見櫓」が本来の名称なんです。

藩主には西国大名の監視役という命もあったため、櫓から瀬戸内海を行き来する船の動きを見ていたことでしょう。

櫓の中央には四天柱とよばれる4本の柱が3階天井までのびています。

長い柱であるためひとつの木からは切り出せず、柱を継いでいるのが2階で見られます。

2階の屋根を見下ろしてみると、三つ葵の御紋が所狭しと並んでいます。

ここまで贅沢に使われているのもなかなか珍しいことなのだとか。

水手御門

月見櫓の南に隣接する、高松城の海の大手門。

参勤交代に出る藩主はここから小舟に乗り、沖合で本船に乗り換えて大坂へ向かいました。

▲VR画像

月見櫓の内部公開と水手御門が開扉されるのは毎週日曜日の9時〜15時。

時間になると歴史を感じさせる重厚な鍵を解鍵・施錠する様子が見られます。

渡櫓

倉庫として使われた渡櫓の一番の特徴は壁。

ここだけで3種類もの壁構造が見られるんです。

▲(右手前)大壁、(左手前)真壁、(正面、左右奥)波型真壁

大壁

城外側にあり、敵から砲弾を受ける可能性があるため、柱も貫も隠れるほど厚く造られています。

真壁

城内側にある外壁は大壁同様に厚く、内壁は柱や貫が見える程度に薄く塗られています。

波型真壁

水平方向に渡された貫を隠すように塗り込められた壁面がきれいに波打っています。

火災時の延焼を防ぐ「防火」とも、できるだけ薄く塗る「材料の節約」ともいわれていますが、定かではありません。

波型真壁が使われている城郭は全国でも少なく、ここ高松城と彦根城(滋賀県)でのみ目にすることができます。

波型真壁の部分は、天正16(1588)年の築城当時から櫓門だった部分で、そこへ継ぎ足す形で渡櫓は造られました。

内側の柱の太さの違いや、外側の異なる石垣の積み方から境界がはっきりとわかります。

③披雲閣

江戸時代における藩の政務場所であり、藩主の住居だった建物。

現存する披雲閣は江戸時代の半分ほどの規模で大正6(1917)年に再建されました。

松平家12代当主・松平頼壽の別邸および香川県の迎賓館的な役割を担っていました。

現在は茶会や華展などに利用され、イベント時のみ利用者に開放されています。

開放日でなくても、ぜひ玄関の天井にご注目を。

外灯上部の飾り、よく見ると葵をモチーフにした葉があしらわれています。

初代藩主・松平頼重は江戸幕府の初代将軍・徳川家康の孫であったことから、徳川ゆかりの三つ葵の御紋の使用が許されているんです。

屋根の鬼瓦にも三つ葵の御紋が使われているので探してみてくださいね。

④披雲閣庭園

披雲閣の再建に合わせて造られた枯山水の庭園です。

披雲閣には槙の間、松の間など各部屋から見える樹木にちなんだ名がつけられていて、建物との調和が図られた庭園となっています。

約600本もの松がそびえ、なかには昭和天皇(皇太子時代)が行啓されたときに植樹されたものも。翌年に、当時婚約中だった香淳皇后が御成りになられたときは、その左隣に寄り添うように松を植樹されました。

ひときわ存在感を放つのが石造物。

枯川にかかる地元の庵治石製の橋は、欄干も含めてひとつの大きな石材からくり抜かれていて、現代の技術では造ることができない芸術品です。

手水鉢は銀閣寺(京都)にあるものを真似て、現地まで職人を派遣して造らせたもの。

庵治石製で重量はおよそ11トン、作庭費用の1/20を要したとされる大作です。

⑤ 艮櫓

延宝5(1677)年に敷地の北東の隅に建てられた櫓で、昭和42(1967)年に現在の太鼓櫓台に移されました。

櫓の名は北東の方角を示す丑寅(艮)から。

北東から南東の隅へ移築されたため、往時とは向きが異なっています。

注目は鉄砲窓。

本来なら城外側の下層階にのみ設けられるものですが、ここでは城内側にも。

全階層に丸型と四角の鉄砲窓が交互に並んでおり、本来の用途以上に意匠が凝らされているのがわかります。

⑥ 枡形

城の大手門に当たる旭門から入ると、攻め込んできた敵兵に対し周囲から攻撃を浴びせるための枡形があります。

四角い広場を取り囲む石垣は、成形した大きな石を隙間なく積む「切込み接ぎ」という方法で積まれています。

高松城の石垣のほとんどは、大小さまざまな自然石を加工せずに積む「野面乱積」ですが、旭橋・旭門は高松城の正面玄関でもあるため、枡形には大きな石を用いた迫力ある石積みがなされているんです。

枡形に隣接するのは、左右に石垣が残る櫓門があった場所。

石垣の左右中央付近だけ小さな石が使われています。

人目にふれる部分にはきれいで大きな石を、見えない部分には小さな石を使って経費を削減していた様子が垣間見えますね。

いかがでしたか?

石垣に残された謎の刻印や披雲閣の風情あるガラスなど注目ポイントはほかにもあります。

遺構や細かなあしらいを見逃さないよう、じっくり見て回ってくださいね。

2019.3.29