日本の漆の歴史は古く、およそ9000年前の遺跡から漆器が出土しています。

平安時代には建物を漆で仕上げたり、鎌倉時代には漆塗りの調度品が流行したりと、日本人に根付いてきた工芸品です。室町時代になると中国から新しい技法の漆器が伝わりました。

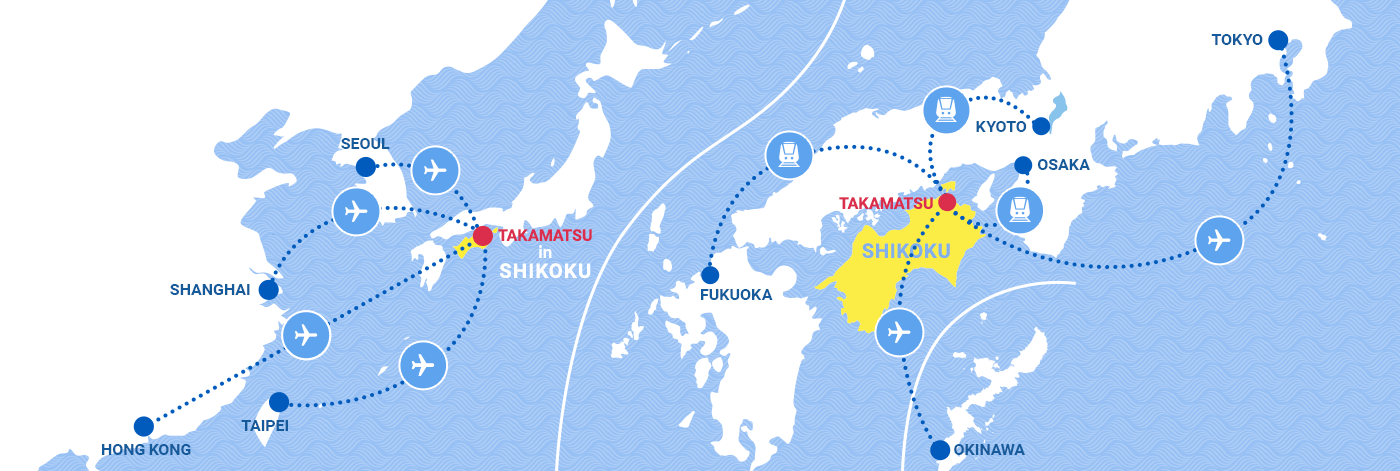

香川県ではどのように漆芸が根付いたのでしょう。香川県漆芸研究所を訪ねてみました。

香川漆芸のみどころ

江戸時代、高松藩が茶道や華道など文化芸術を奨励したことにより、工芸品の制作も盛んになりました。なかでも「香川漆芸の祖(そ)」といわれる玉楮象谷(たまかじぞうこく)の功績が知られています。

高松の鞘塗師(さやぬりし)の家に生まれた玉楮象谷は、京都で学んでいたときに中国や東南アジアから伝来した珍しい漆器と出会い、その技法を研究しました。

帰郷後は高松藩の御用職人を務め、中国や東南アジアの「蒟醤(きんま)」「存清(ぞんせい)」「彫漆(ちょうしつ)」の技法を発展させ、香川漆芸独自の技法を確立しました。

香川漆芸は「色漆(いろうるし)」による多彩な色使いと、「刃物」で彫られた繊細な文様が特徴。

漆はウルシノキの樹液が原料です。採取した樹液は「生漆(きうるし)」といい漆器の下地に使います。生漆に熱を加えたものが「透き漆(すきうるし)」、透き漆に鉱物や顔料を加えると「色漆」になります。

江戸時代や明治時代は黒・朱・緑・黄・茶の限られた色しかありませんでしたが、昭和初期に透き漆に粉末のチタンを混ぜた白漆が誕生し、様々な色が作れるようになったのです。

ちなみに黒漆は顔料ではなく鉄粉を混ぜ、漆の酸と鉄の化学反応によって黒色に変化させています。顔料でないので薄くのばすと透明で、塗り重ねると黒い色に奥行き感が出ます。「漆黒」とはこの黒漆の奥行きのある黒色を指しています。

蒟醤の技法に使用する蒟醤剣(きんまけん)は、香川漆芸独特の道具です。一定の太さの線を彫る「角剣」と抑揚のある線を彫る「丸剣」の2つがあり、表現したい線により使い分けています。

香川漆芸の5つの技法

香川漆芸には蒟醤、存清、彫漆に後藤塗と象谷塗をあわせた5つの技法があります。

蒟醤

木や竹で作った器物の上に漆を塗り重ね、蒟醤剣(きんまけん)で文様を彫ります。彫った溝に色漆を埋め込み、表面を平らに研いで余分な色漆を除くと、文様が浮かび上がる技法です。

発祥地のタイやミャンマーの蒟醤は「線彫り」が主流ですが、香川県では「点彫り」や「面彫り」へと進化しました。鋭い線からぼかしのような柔らかな点描まで、繊細で豊かな描写に注目して鑑賞してみてくださいね。

存清

漆を塗り重ねた器物に色漆で文様を描き、剣で輪郭や細部を線彫りします。彫ったところに金粉などを埋めて文様を表現します。

彫漆

様々な色の色漆を数十回と塗り重ねて色漆の層を作り、層を彫り下げて文様を描き出します。彫り下げる深さで色が段階的に変化し、彫りによる立体感も生まれます。緻密に計算された独特の世界に引き込まれます。

後藤塗

木の器物に下地を塗ってから直接朱漆を塗り重ねていきます。指で塗るものを「なで後藤」タンポンなどでたたくものを「たたき後藤」といいます。

細かなさざ波のような模様が特徴。渋みがかった朱漆は4~5年を経て鮮やかな色へと変化していきます。

象谷塗

ロクロで木地に凹凸をつけて漆を塗り重ねます。仕上げの漆が乾かないうちに、凹部分にマコモの粉をつけます(マコモとは池や川に群生している植物)。つや消し効果があり、使い込んだような古色が表現できます。

香川漆芸研究所の1階ホールには漆芸作品を常時展示しているので鑑賞してみて。

受け継がれる伝統の技

香川県漆芸研究所は、香川漆芸の技法を保存するために研究生の育成を行っています。

漆芸が学べる公的機関は全国でも香川県高松市と石川県輪島市の2カ所。蒟醤・存清・彫漆の技術を学べるのは香川県漆芸研究所だけで、全国から、また海外からも研究生が学びにきています。

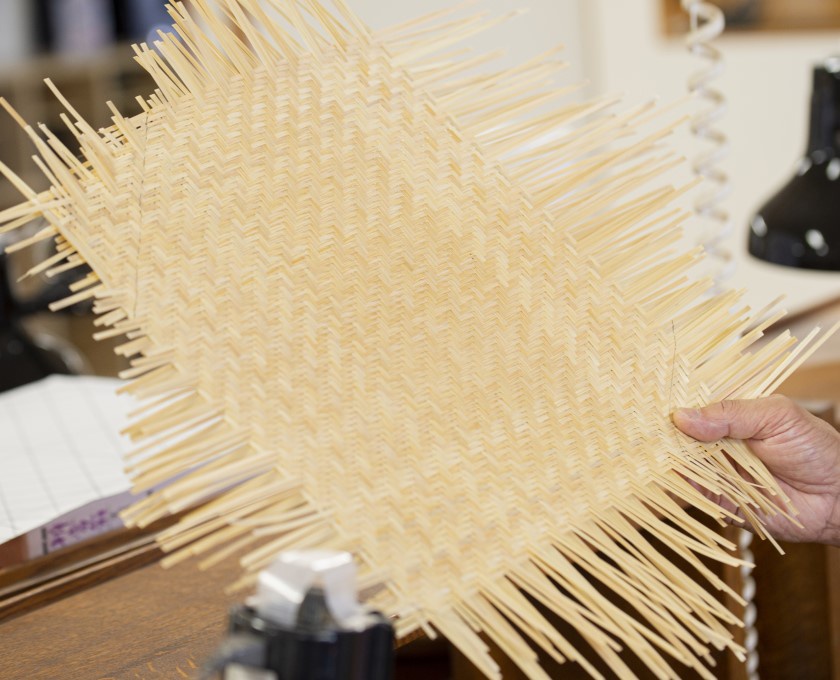

実習では漆の素地づくりも学びます。粘土で造形したものを石膏で型取り、麻布を張って器物を作る乾漆技法(かんしつぎほう)。

竹ひごを編んで作る網代(あじろ)は竹を細く割るところから作っているそう。

研究生は修了後5年、10年かけて自分の作風を作り上げていきます。

香川漆芸が購入できる3つのお買い物スポット

使ってこそ本当の香川漆芸の魅力が味わえます。普段使いしやすい器や盆、一生モノの家具など自分にあった香川漆芸を暮らしに取り入れてみませんか。

高松市内の3つの店を紹介しましょう。

文新堂漆器工業有限会社

香川漆芸の5つの技法の作品が揃っている店。自社の職人が制作した器や小物を中心に販売しています。

蒟醤の職人が少なくなっている今では、唐草や鳳凰(ほうおう)といった伝統的な文様が描かれた蒟醤の作品は貴重です。

有限会社宗家後藤盆

後藤塗を考案した後藤太平の技を代々引き継ぐ後藤塗の専門店。「品よく、角なく、面白く」という後藤太平の言葉にならい、伝統を守りつつ遊び心のある作品を制作しています。

5代目の孝子さんは若い方にも手に取ってもらえるデザインも提案。「ドットシリーズ」は新しい後藤塗のデザインとして人気です。

株式会社森繁(閉店しました)

香川漆芸の技法にモダンデザインを取り入れた高級家具は、敷地内にある自社工場で木地から漆塗りまで一貫して制作されています。

現代住宅にも合うデザインで、輸入物の家具と組み合わせを楽しむ方もいるそう。

漆芸体験

もっとディープに香川漆芸に触れたい方には漆芸体験がおすすめ。

中田漆木(なかたしっき)では箸の漆絵付け体験や、小皿の彫漆体験ができます。本物の漆で体験ができるのは体験施設でも数少ないそう(体験は讃岐漆芸美術館で行います)。

外国人にも人気の箸の絵付けに挑戦。教えてくれるのは中田可奈子さん。

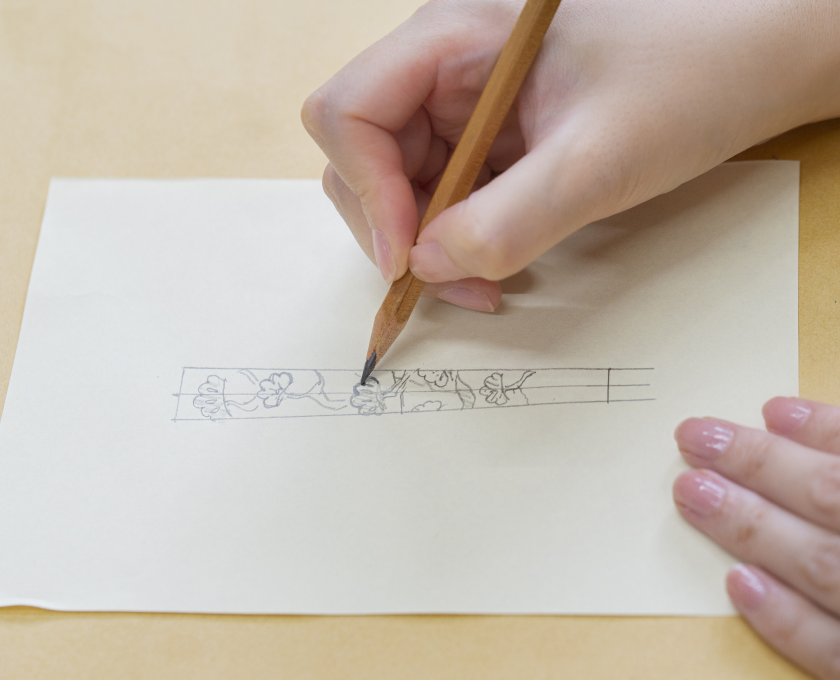

まず、箸の長さと色を選びます。次に下絵を描きます。

図案が思いつかないという方も見本があるのでご安心を。

何色の色漆を使うかを決めて、筆で描いていきます。

描き終えた箸は1週間ほど乾燥させて、郵送されます。

注意事項

- 漆かぶれ防止のため、手首が隠れる袖丈や首元が開いていない服装で体験しましょう。同じウルシ科のマンゴーを食べてかゆくなる方は、漆にかぶれやすい可能性が高いです。

- 体験は2名以上8名までが定員です。9名以上でご希望の場合はご相談ください。

- 体験時間は1時間です。

- 3日前までに電話で申し込みください。

漆芸の産地は全国各地にありますが、香川県では色漆と独自の彫りの技法で香川ならではの漆芸文化が花開きました。

観て触れて体験して、香川漆芸の世界を身近に感じてみてはいかがでしょうか。

香川県漆芸研究所

- 住所

- 香川県高松市番町1丁目10番39号

- 営業時間

- 1階常設展9:00~17:00、実習の見学は平日9:00~16:00(事前に要問い合わせ)

- 定休日

- 12月29日~1月3日

- TEL

- 087-831-1814

- 対応言語

- 日本語

文新堂漆器工業有限会社

- 住所

- 香川県高松市藤塚町3丁目9番20号

- 営業時間

- 10:00~18:00

- 定休日

- 日曜日

- TEL

- 087-833-3939

- 対応言語

- 日本語

有限会社宗家後藤盆

- 住所

- 香川県高松市磨屋町4-5

- 営業時間

- 9:30~18:00

- 定休日

- 日曜、祝日

- TEL

- 087-851-0786

- 対応言語

- 日本語

株式会社森繁(閉業)

- 住所

- 香川県高松市上福岡町855

- 営業時間

- 9:30~18:30

- 定休日

- 月曜(祝日はオープン)

- TEL

- 087-861-7873

- URL

- https://morishige-furniture.co.jp/

- 対応言語

- 日本語

中田漆木

- 住所

- 香川県高松市松島町3-17-35

- TEL

- 087-861-6496

- URL

- http://www.nakatashikki.com/

- 対応言語

- 日本語

体験場所:讃岐漆芸美術館

住所:香川県高松市上福岡町2017-4

定休日:水・木曜日

TEL:087-802-2010

対応言語:日本語

URL:http://karokaro.ashita-sanuki.jp/

2020.10.9 / 香川県漆芸研究所