石が積まれたこの場所、何だと思いますか?

答えは3~4世紀に造られた古墳です。

日本にある古墳は16万基で、コンビニの約3倍。高松市街に近い石清尾山(いわせおやま)にも約200基の古墳があります。3世紀に成立した大和政権とつながりを持ちつつも、独自の古墳が築かれました。

希少な古墳が集まる石清尾山

石清尾山古墳群の特徴を高松市埋蔵文化財センターの品川さんが教えてくれました。

- 日本に1%しかない積石塚(つみいしづか)が多い

- 確実な双方中円墳(そうほうちゅうえんふん)は石清尾山古墳群にある3基のみ

- 刳抜式石棺(くりぬきしきせっかん)が見られる

- 国史跡指定の古墳が16基

石清尾山古墳群を構成する峰山・稲荷山・浄願寺山のうち、峰山を巡ってみましょう。

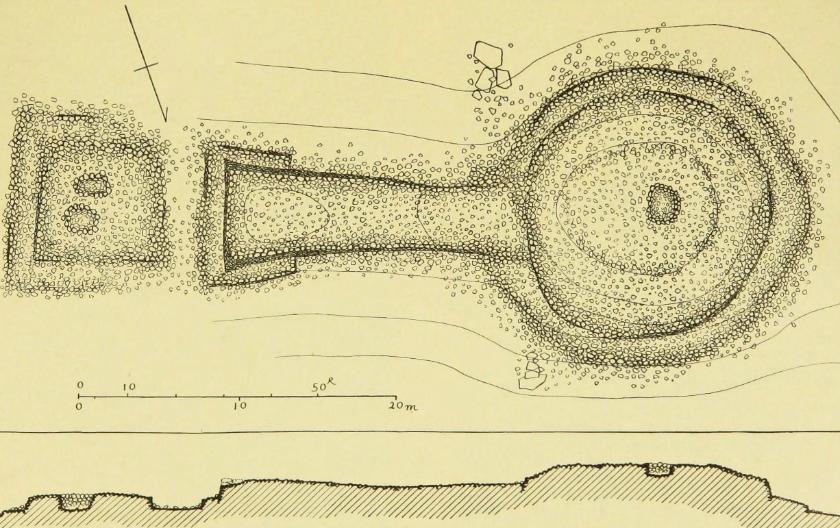

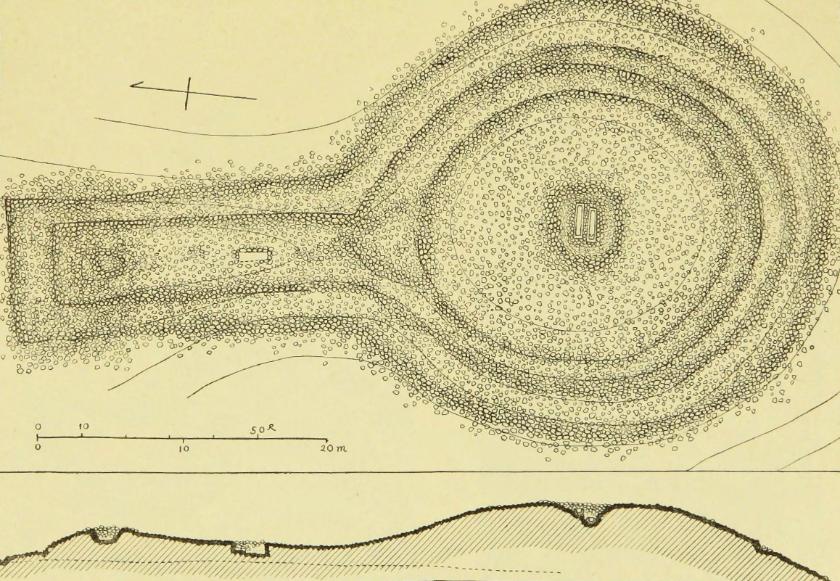

猫塚古墳(ねこづかこふん)(双方中円墳 4世紀前半 全長96m)

猫塚古墳は車道から山道に入り50m程のところにあります。

木々の奥に古墳が見えてきました。

石清尾山の中で最大の古墳です。

【高松市教育委員会 提供】

【高松市教育委員会 提供】

【出典:京都帝国大学 1933『讃岐高松石清尾山石塚の研究』 京都帝国大学文学部考古学研究報告第 12 冊 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/180764】

双方中円墳はキャンディのような珍しい形。明治時代に盗掘にあい、中央が大きく窪んでいますが、5~9基の石室があったと推定されています。

一般に古墳は土を盛って造りますが、積石塚はすべて石で造られます。石清尾山に積石塚が多い理由は、弥生時代からの伝統を引き継いだ、材料となる安山岩をここで入手できた、高句麗の積石塚からの影響などさまざまな説があります。

足元に気をつけて上へ。

上からは石清尾山の西方面、国分寺町や勝賀山が見えます。逆にいえば、向こうから古墳が見えていたということ。古墳を「見せる」ことで埋葬された人の権力を示していたのでしょう。

多くの古墳では副葬品などの手がかりが少ないため、ここにどのような人が葬られていたかなど謎が多く残されています。高松では古墳時代前期の集落の発見例も少なく、石清尾山古墳群に葬られた人が生前どこに住んでいたのか、まだわかっていません。今後の調査に期待されます。

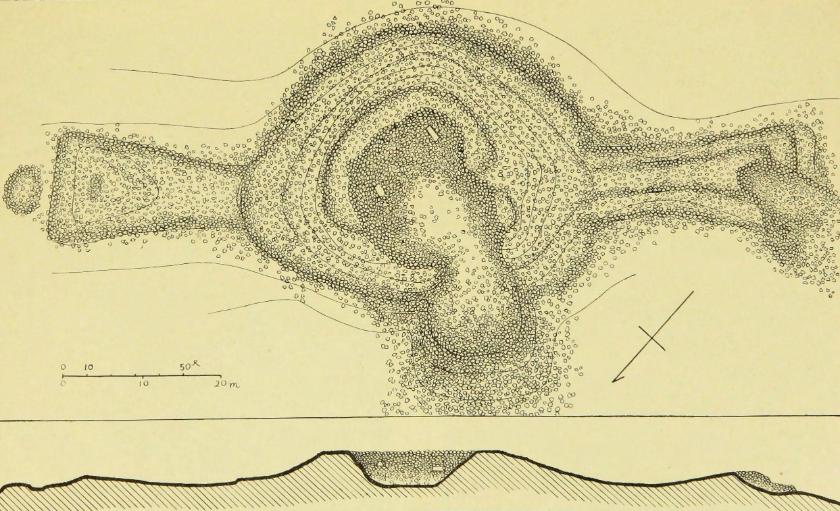

石船塚古墳(いしふねづかこふん)(前方後円墳 4世紀後半 全長57m)

ここからは遊歩道を歩きましょう。

石船塚古墳の見どころは刳抜式石棺(くりぬきしきせっかん)。

【高松市教育委員会 提供】

【出典:京都帝国大学 1933『讃岐高松石清尾山石塚の研究』 京都帝国大学文学部考古学研究報告第 12 冊 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/180764】

【高松市教育委員会 提供】

刳抜式石棺とは、1石で棺の身と蓋を作ったもの。石船塚古墳の石棺には、高松市国分寺町の鷲ノ山(わしのやま)の安山岩(あんざんがん)が使われました。鷲ノ山は石材産地であり、かつ加工地でもありました。そこで製造された石棺が香川県で8棺、大阪府で2棺発見されています。

枕のリアルな形が埋葬する姿を想像させます。

【高松市教育委員会 提供】

小型の石室の上を天井石(てんじょうせき)という大きな石で覆っています。石棺が納められたもう一つの石室には天井石がなく、木の蓋で覆っていたと推測されます。

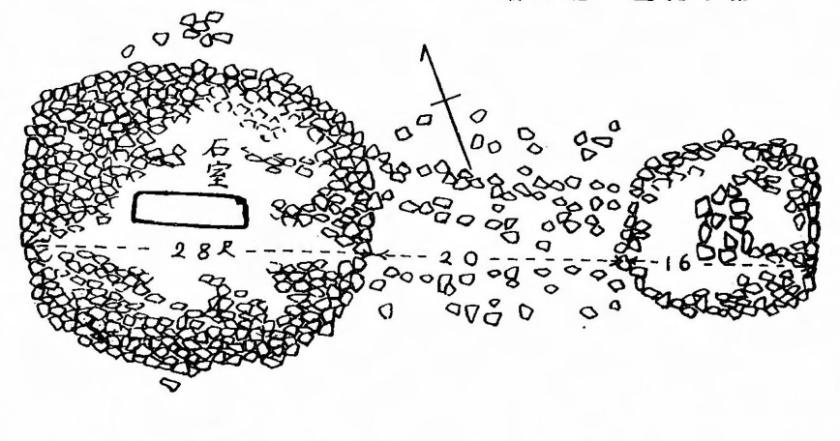

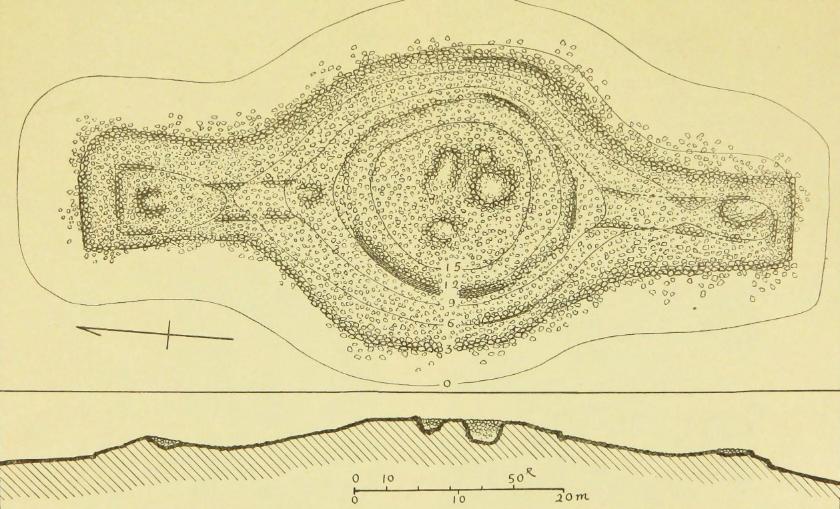

鏡塚古墳(かがみづかこふん)(双方中円墳 4世紀前半 全長69m)

鏡塚古墳に差しかかると足元からカランコランという音が聞こえてきました。古墳を覆っている安山岩の小石が足元でぶつかり合い音楽を奏でているよう。

【出典:京都帝国大学 1933『讃岐高松石清尾山石塚の研究』 京都帝国大学文学部考古学研究報告第 12 冊 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/180764】

音色からも讃岐らしさが感じられます。

北大塚東古墳(きたおおつかひがしこふん)(方墳 古墳時代前期 一辺10m)

北大塚古墳(きたおおつかこふん)(前方後円墳 4世紀中頃 全長40m)

北大塚西古墳(きたおおつかにしこふん)(前方後円墳 古墳時代前期 全長19m)

鏡塚古墳から北に進むと、3つ並んだ積石塚があります。

北大塚東古墳は石清尾山で唯一の方墳(ほうふん)。

当時の石積みがそのまま残っています。石積みを見ると、下は大きな石で、上は小さな石で組まれていることに気づきます。

「石の積み方は時代とともに変化するため、築造時期を考証する参考になります」と品川さん。

古墳からは北東方面の屋島や女木島への眺望が開けています。当時は峰山のふもとに海岸線や香東川の河口があったので、ここから瀬戸内海を航行する船に睨みをきかせていたかもしれません。

石清尾山2号墳(いわせおやまにごうふん)(横穴式石室 6世紀末 外形10m)

6世紀後半からは積石塚に代わり横穴式石室墳が出現。上から棺を納める従来の竪穴式石室と違い、横穴式石室は横から棺を納めます。

全体は土で盛り、石室のみ石で組む造り。石室の壁、天井といった部位ごとに石の形や大きさを使い分けています。埋葬後は閉塞石(へいそくせき)で横穴を塞ぎますが、石を取い除いて追葬していました。

古事記(712年)には、イザナギが亡き妻イザナミを追って黄泉の国を訪ねるシーンがあります。

腐乱し変わり果てたイザナミの姿を見たイザナギは一目散に逃げて、黄泉の国とこの世の境までたどり着くと入口を大きな石で塞いでしまいます。

この黄泉の国のモデルが横穴式石室で、大きな石は閉塞石だという説も。神話を想像しながら見学すると面白いですね。

これらの古墳は峰山公園駐車場から徒歩2時間ほどで巡れるので、ハイキングコースとしてもおすすめ。

ハイキングはこちらもご参考に。

▼【アドベンチャーツーリズム】香川・高松クレーター五座の低山登山と仏生山散歩を観光体験

▼【香川で登山】山登り初心者・親子におすすめ!高松の「おむすび山」

古墳見学の注意点

- 古墳の石は動かさないようにしましょう

- 服装は長袖、長ズボンにスニーカーで。色は黒よりも明るめの服の方が、蚊やハチに刺されにくいのでおすすめです

峰山公園駐車場

- 住所

- 香川県高松市峰山町 1838-80

高松市埋蔵文化財センター

- 住所

- 香川県高松市番町 1-5-1 四番丁スクエア内

- 営業時間

- 9:00-17:00

- 定休日

- 土・日曜日・祝日、年末年始(12/29-1/3)

- TEL

- 087-823-2714

- URL

- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/bunka/maizobunkazai/

2024.11.6 / 峰山公園駐車場